PI, o valor da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu

diâmetro, é a mais antiga constante matemática que se conhece. É também um dos

poucos objetos matemáticos que, ao ser mencionado, produz reconhecimento e ate

mesmo interesse em praticamente qualquer pessoa alfabetizada.

Apesar da

antiguidade do nosso conhecimento do PI, ele ainda é fonte de pesquisas em

diversas áreas. Com efeito, dentre os objetos matemáticos estudados pelos

antigos gregos, há mais de 2 000 anos, Pi é um dos poucos que ainda continua

sendo pesquisado: suas propriedades continuam a ser investigadas e procura-se

inventar novos e mais poderosos métodos para calcular seu valor, sendo que a

divulgação desses resultados constitui uma das raras ocasiões em que vemos a

Matemática atingindo os meios de comunicação de massa.

Como uma

consequência dessa situação, e como uma outra maneira de demonstrar o interesse

e fascinação despertados pelo PI, os editores estão sempre a publicar livros

dedicados inteiramente ao tema e dirigidos tanto ao grande público como a

professores e pesquisadores. Entre os mais recentes, podemos destacar:

- Lennart Berggren (ed) - Pi: A Source Book

Springer Verlag, 2nd ed., NYork, 2000

( nada menos do que 736 paginas! )- J. P. Delahaye - Le fascinant nombre Pi

Editions Belin / Pour La Science, Paris, 1997.- J. Arndt - PI, unleashed.

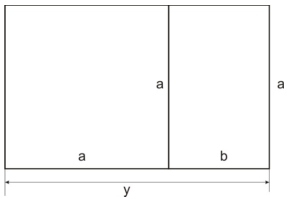

Springer Verlag, NYork, 2000. PI está em todos os lugaresO rolar das ondas numa praia, o trajeto aparente diário das estrelas no céu terrestre, o espalhamento de uma colônia de cogumelos, o movimento das engrenagens e rolamentos, a propagação dos campos eletromagnéticos e um sem número de fenômenos e objetos, do mundo natural e da Matemática, estão associados às idéias de simetria circular e esférica. Ora, o estudo e uso de círculos e esferas, de um modo quase que inexorável, acaba produzindo o PI. Daí a ubiquidade desse número. Ele é uma das constantes universais da Matemática.É importante chamarmos a atenção para o fato que também são frequentes as ocorrências do PI em estudos onde aparentemente, principalmente para uma pessoa de pouca formação matemática, não estariam envolvidas simetrias circulares: na normalização da distribuição normal de probabilidades, na distribuição assintótica dos números primos, na construção de números primos próximos a inteiros dados ( na chamada constante de Ramanujan ), e mil e uma outras situações.Em verdade, na Geometria Euclidiana, temos quatro constantes que poderiam ser chamadas de PI:

Usando as fórmulas clássicas da Geometria, fica muito fácil expressarmos qualquer uma dessas constantes de proporcionalidade em termos das demais. Por questão de tradição, prefere-se trabalhar exclusivamente com o PI da circunferência de círculos, o qual é denotado internacionalmente pela letra pi minúsculo, a letra inicial da palavra grega periferia que significa perímetro ou circunferência ( essa notação surgiu no início do sec. 1700 e foi adotada e popularizada pelo importante livro Análise Infinitesimal, escrito por Euler c. 1750 ).

- o PI de circunferências: a constante de proporcionalidade na relação entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro

- o PI de áreas de círculos: a constante de proporcionalidade na relação entre a área de um círculo e o quadrado de seu diâmetro

- o PI de áreas de esferas: a constante de proporcionalidade na relação entre a área de uma esfera e o quadrado de seu diâmetro

- o PI de volumes de esferas: a constante de proporcionalidade na relação entre o volume de uma esfera e o cubo de seu diâmetro

Aplicações em geometria

A razão entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro produz o número PI. É um número que mobilizou e ainda mobiliza muitos matemáticos. A principal curiosidade, no caso do PI, é a obtenção de um valor sempre igual e constante, adicionando-se também um mistério: o de não podermos conhecer a última casa. Por esse motivo, o PI passou a ser representado pela letra  (do alfabeto grego). Foi uma estratégia para simplificar o registro.

(do alfabeto grego). Foi uma estratégia para simplificar o registro.

(do alfabeto grego). Foi uma estratégia para simplificar o registro.

(do alfabeto grego). Foi uma estratégia para simplificar o registro.

Voltando ao procedimento matemático, que produziu essa misteriosa constante, poderemos igualar as razões entre os perímetros dos círculos e os seus respectivos diâmetros. Essa proporcionalidade permite escrever que o perímetro de uma roda gigante, dividido pelo seu diâmetro, é igual ao perímetro de uma moeda dividido pelo diâmetro dessa mesma moeda:

|

Na Babilônia, o valor do  era considerado igual a três e hoje podemos escrevê-lo com muitas casas depois da vírgula, com as reticências informando que ele não terminou - e não terminará:

era considerado igual a três e hoje podemos escrevê-lo com muitas casas depois da vírgula, com as reticências informando que ele não terminou - e não terminará:

era considerado igual a três e hoje podemos escrevê-lo com muitas casas depois da vírgula, com as reticências informando que ele não terminou - e não terminará:

era considerado igual a três e hoje podemos escrevê-lo com muitas casas depois da vírgula, com as reticências informando que ele não terminou - e não terminará:3, 14159265358979323846...

Nos livros didáticos, esse número é arredondado para 3,1416 ou 3,14, permitindo cálculos aproximados. No entanto, não podemos esquecer que nunca poderemos afirmar que o valor do  é igual a 3,14. Por isso, é essencial que, no cálculo do perímetro, a letra grega apareça para evitar erros:

é igual a 3,14. Por isso, é essencial que, no cálculo do perímetro, a letra grega apareça para evitar erros:

é igual a 3,14. Por isso, é essencial que, no cálculo do perímetro, a letra grega apareça para evitar erros:

é igual a 3,14. Por isso, é essencial que, no cálculo do perímetro, a letra grega apareça para evitar erros: |

O perímetro de uma moeda com 1,5 cm de diâmetro pode ser calculado multiplicando-se o diâmetro dessa moeda pela constante  . Poderemos registrar como P = 1,5.

. Poderemos registrar como P = 1,5. cm. E se quisermos conferir esse perímetro, contornando a borda dessa moeda com uma linha de costura, teremos que calcular esse perímetro considerando um determinado valor para

cm. E se quisermos conferir esse perímetro, contornando a borda dessa moeda com uma linha de costura, teremos que calcular esse perímetro considerando um determinado valor para  . Nesse caso, podemos multiplicar 1,5 cm por 3,14, fazendo P = 1,5 x 3,14 - que se aproximará bastante do comprimento da linha. E, portanto, do perímetro.

. Nesse caso, podemos multiplicar 1,5 cm por 3,14, fazendo P = 1,5 x 3,14 - que se aproximará bastante do comprimento da linha. E, portanto, do perímetro.

. Poderemos registrar como P = 1,5.

. Poderemos registrar como P = 1,5. cm. E se quisermos conferir esse perímetro, contornando a borda dessa moeda com uma linha de costura, teremos que calcular esse perímetro considerando um determinado valor para

cm. E se quisermos conferir esse perímetro, contornando a borda dessa moeda com uma linha de costura, teremos que calcular esse perímetro considerando um determinado valor para  . Nesse caso, podemos multiplicar 1,5 cm por 3,14, fazendo P = 1,5 x 3,14 - que se aproximará bastante do comprimento da linha. E, portanto, do perímetro.

. Nesse caso, podemos multiplicar 1,5 cm por 3,14, fazendo P = 1,5 x 3,14 - que se aproximará bastante do comprimento da linha. E, portanto, do perímetro.

Se o raio de uma roda de bicicleta é igual a 20 cm, então qual é o comprimento do pneu que contorna essa roda? Responderemos pelo perímetro e obteremos um valor teórico de P = 2 x (20 cm) x  = 40

= 40 cm ou valor experimental de P = 2 x (20 cm) x 3,14 = 125,6 cm.

cm ou valor experimental de P = 2 x (20 cm) x 3,14 = 125,6 cm.

= 40

= 40 cm ou valor experimental de P = 2 x (20 cm) x 3,14 = 125,6 cm.

cm ou valor experimental de P = 2 x (20 cm) x 3,14 = 125,6 cm.

Fracionando o círculo para calcular a sua área

O número  não aparece somente na fórmula do perímetro do círculo. A área do círculo será um conceito que colocará novamente essa constante em uma das fórmulas mais essenciais da matemática.

não aparece somente na fórmula do perímetro do círculo. A área do círculo será um conceito que colocará novamente essa constante em uma das fórmulas mais essenciais da matemática.

não aparece somente na fórmula do perímetro do círculo. A área do círculo será um conceito que colocará novamente essa constante em uma das fórmulas mais essenciais da matemática.

não aparece somente na fórmula do perímetro do círculo. A área do círculo será um conceito que colocará novamente essa constante em uma das fórmulas mais essenciais da matemática.

Essa fórmula é construída fracionando-se o círculo em uma infinidade de triângulos isósceles, sendo que dois lados deverão ter a mesma medida do raio. Além disso, com a preocupação de que esses triângulos sejam iguais, com a medida da base sendo um pequeno segmento do perímetro desse círculo:

|

Dois desses triângulos poderão formar um pequeno paralelogramo, com uma inclinação bem pequena tendendo a um retângulo. Quanto menor for a medida da base desses triângulos, que fracionaram o círculo, mais chance teremos de aproximá-los do formato de um retângulo com altura igual ao raio do círculo. Deverão ser colocados em pares, um encostado no outro:

|

A área de um retângulo é calculada multiplicando-se a medida da sua base pela medida da sua altura. Como cada retângulo é formado por dois triângulos, com a base sendo um pedaço do perímetro do círculo, teremos que imaginar a fragmentação desse círculo em uma quantidade par de triângulos, para que possam ser encaixados dois a dois, sem nenhuma sobra.

Esse encaixe, nesse tipo de quebra-cabeça, formará um retângulo maior com base igual a ( ) x (R) e altura R. É o procedimento de encaixar dois a dois que fará a base do retângulo ter a metade do perímetro do círculo:

) x (R) e altura R. É o procedimento de encaixar dois a dois que fará a base do retângulo ter a metade do perímetro do círculo:

) x (R) e altura R. É o procedimento de encaixar dois a dois que fará a base do retângulo ter a metade do perímetro do círculo:

) x (R) e altura R. É o procedimento de encaixar dois a dois que fará a base do retângulo ter a metade do perímetro do círculo: |

Essa base, multiplicada pela altura R do retângulo, será ( ) x (R) x (R) e indicará a área desse retângulo, que poderá ser escrito como raio ao quadrado multiplicado pelo número

) x (R) x (R) e indicará a área desse retângulo, que poderá ser escrito como raio ao quadrado multiplicado pelo número . Resultado que demonstra que um círculo pode ser transformado em um retângulo, para que a sua área seja deduzida e calculada.

. Resultado que demonstra que um círculo pode ser transformado em um retângulo, para que a sua área seja deduzida e calculada.

) x (R) x (R) e indicará a área desse retângulo, que poderá ser escrito como raio ao quadrado multiplicado pelo número

) x (R) x (R) e indicará a área desse retângulo, que poderá ser escrito como raio ao quadrado multiplicado pelo número . Resultado que demonstra que um círculo pode ser transformado em um retângulo, para que a sua área seja deduzida e calculada.

. Resultado que demonstra que um círculo pode ser transformado em um retângulo, para que a sua área seja deduzida e calculada.

Assim, a fórmula da área do círculo poderá ser escrita como:

|

A roda da bicicleta, de que falamos acima, com raio igual a 20 cm, além de ter um perímetro igual a 125,6 cm, terá uma área igual a (20 cm) x (20 cm) x ( ), isto é 400

), isto é 400 cm2. Além disso, poderá ter um valor aproximado se considerarmos um valor numérico para

cm2. Além disso, poderá ter um valor aproximado se considerarmos um valor numérico para  : 400 x 3,14 = 1256 cm2.

: 400 x 3,14 = 1256 cm2.

), isto é 400

), isto é 400 cm2. Além disso, poderá ter um valor aproximado se considerarmos um valor numérico para

cm2. Além disso, poderá ter um valor aproximado se considerarmos um valor numérico para  : 400 x 3,14 = 1256 cm2.

: 400 x 3,14 = 1256 cm2.

São inúmeros os problemas que surgem na matemática envolvendo o perímetro e a área de um círculo. No entanto, talvez o mais importante é percebermos que não podemos estudar geometria sem investigar o número  .

.

.

.

Pesquisado em: http://educacao.uol.com.br/matematica/numero-pi.jhtm, e http://www.mat.ufrgs.br/~portosil/aplcom1a.html em 18/08/2014 as 10h00.